郯庐断裂带是中国东部最大的走滑活动断裂带, 其不同区段表现出不同的断裂构造特征与地震活动性. 为研究郯庐断裂带张八岭隆起段中上地壳的结构特征, 中国科学技术大学地球与行星物理专业科研团队使用192台SmartSolo三分量节点地震仪进行密集台阵背景噪声成像技术,发现郯庐断裂带张八岭段上地壳发育多条北西向条带状低速异常,表明存在系列北西方向左旋隐伏断裂, 并推测这些隐伏断裂调节了郯庐断裂带近东西方向的应力加载。(论文链接见文末)

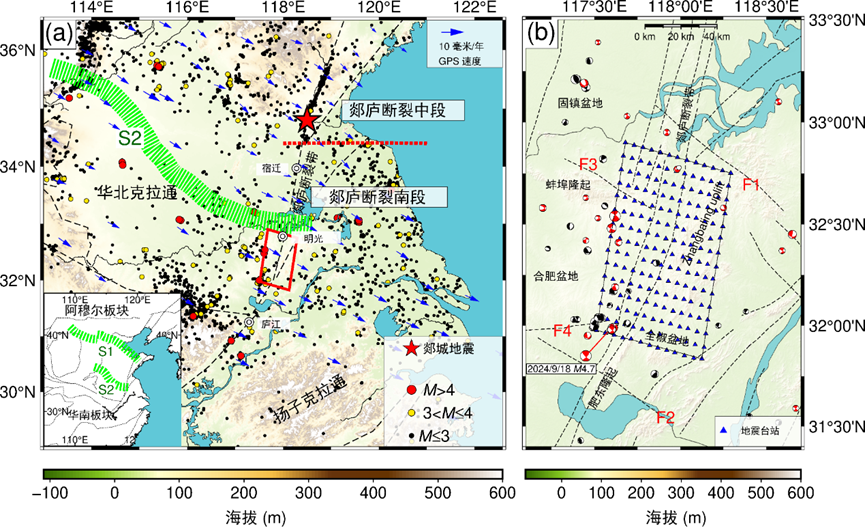

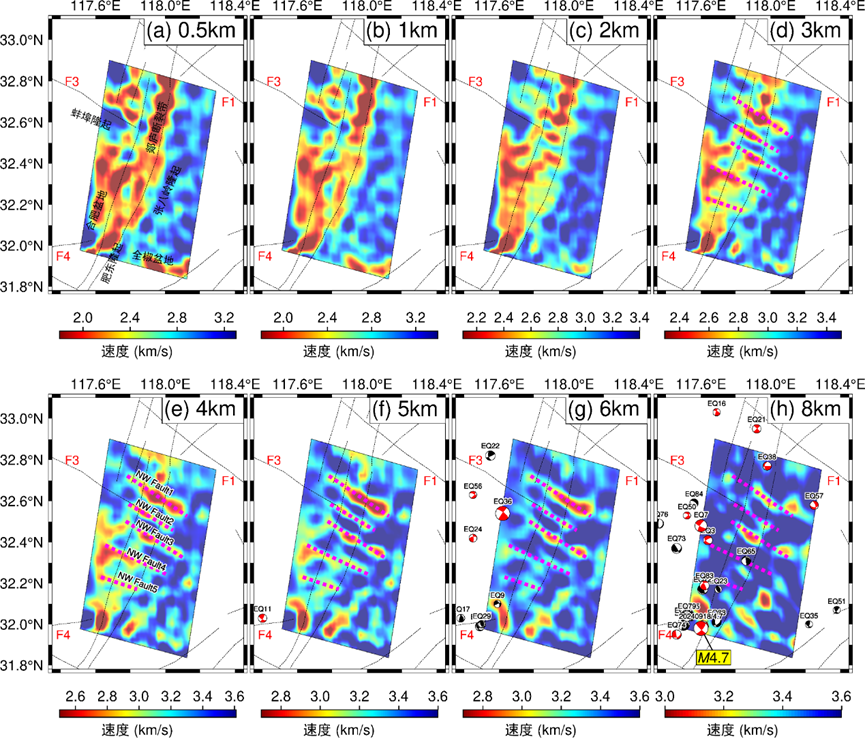

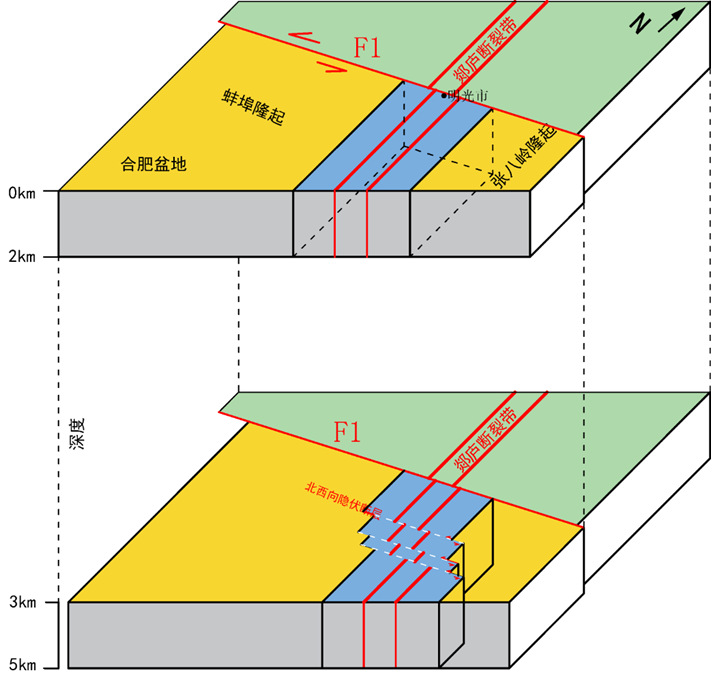

图1 研究区地质构造及地震台站布设图 研究团队利用2020年布设的192台SmartSolo三分量节点地震仪采集的连续数据,基于背景噪声成像获得了该地段10km以浅的三维地震横波速度(Vs)结构(图2)。成像结果表明:郯庐断裂带下方0~2km深度呈现明显的低速异常特征,对应于断裂带内部的地堑构造,在张八岭北段明光地堑深度延伸至3km,南部合肥盆地东侧延伸至1.5km;蚌埠隆起和合肥盆地东侧3~8km以深发育多个NW方向条带状低速异常,可能对应NW方向左旋隐伏断裂。这些断裂没有延伸至地表,即没有切割破坏NE向郯庐断裂带浅部构造。 图2 基于背景噪声成像得到的不同深度横波速度平面图 结合背景噪声成像三维速度结构、地表断裂构造、地震震源机制及GPS运动方向,研究团队提出了如图3所示的现今郯庐断裂张八岭段构造模式。该模式表明,NW向隐伏断层可能在调节郯庐断裂上近东西向应力加载方面发挥关键作用。 图3 郯庐断裂张八岭隆起段构造模式图 本研究通过密集台阵背景噪声成像技术,揭示了郯庐断裂带张八岭段中上地壳(0–10km)三维速度结构与NW向隐伏断裂系统的发育特征,不仅验证了新生代近EW向挤压应力场下NE向主断裂与NW向左行走滑断裂的共轭构造响应机制,更新了传统二维分段模型,更揭示隐伏断裂对深部应力调节的核心作用(如蚌埠隆起东侧3–5 km低速条带控制2024年肥东M4.7地震);技术方法上,使用192台节点地震仪进行密集台阵布设方式,为全球活动断裂带精细探测提供新风向,为地震监测网络优化与预警模型修订提供关键地球物理依据。 本文内容来源链接:https://www.sciengine.com/SSTe/doi/10.1360/SSTe-2024-0311(中文版) https://www.sciengine.com/SCES/doi/10.1007/s11430-024-1557-8(英文版)郯庐断裂带按构造演化历史和地震活动性分为北、中、南三段(图1a)。在地震活动性上,中段为强震活动段,历史上发生过多次强震,包括1668年发生的中国东部最大的内陆地震郯城Ms8.5地震,其在宿迁与诸城之间产生了230km地表破裂。近年来在郯庐断裂中南段的西侧也发生了多次3-4级地震,尤其是在近东西向的肥中断裂与郯庐断裂带西支交汇处的肥东县梁园镇,2024年发生多次M3.0级以上的地震,其中最大的为2024/09/18的M4.7级地震。因此,查明与北东向郯庐断裂带共轭的北西向断层的空间展布,对研究郯庐断裂带及邻近区域的孕震环境具有重要意义。