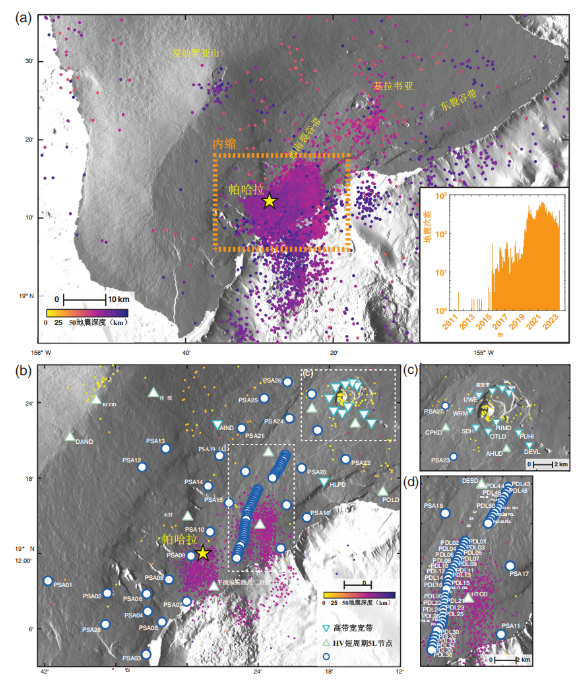

夏威夷岛南部的帕哈拉地区自2015年以来持续发生深度介于25–40公里的地震群活动,其频率在2015年和2019年分别出现数量级的增长。研究认为,这些深部地震可能与源自地幔柱的岩浆注入有关,并推测其随后被输送至基拉韦厄与莫纳罗亚等活火山系统。然而,受限于该地区地震台站覆盖不足,长期以来缺乏高精度地震定位与可靠的地下速度模型,制约了对岩浆迁移路径与机制的深入理解。

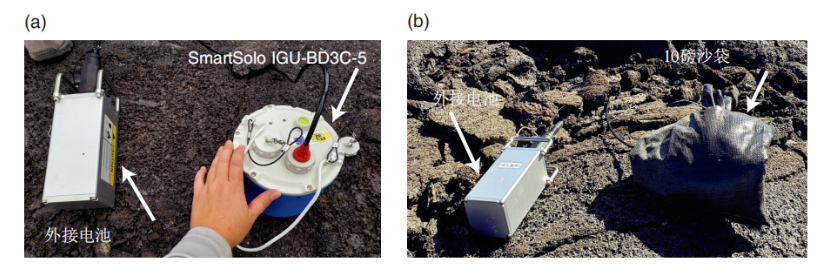

为填补观测空白,由夏威夷大学马诺阿分校与美国地质调查局夏威夷火山观测站联合主导的研究团队,在帕哈拉区域布设了约80台SmartSolo IGU-BD3C-5宽频带节点地震仪构成的观测系统,旨在通过高精度数据揭示该区深部地壳与上地幔的岩浆结构与地震活动特征。

研究区域与部署范围示意图

本次研究形成了两个互补的观测系统:1、密集线性剖面:沿基拉韦厄西南裂谷带布设,48个监测点以仅300米的间距排列,能够以百米级分辨率解析地下结构;2、稀疏面状台阵:覆盖莫纳罗亚南翼的28个监测点。值得一提的是,这些仪器在恶劣的火山环境中表现出色。尽管只是简单使用沙袋固定在地表,但多数仪器连续工作了90天以上,最长记录达107天,远超设计预期。

节点地震仪观测台阵

科研小队表示:“经过精细校正后,数据的质量令人振奋。通过与周边HV台网对比,节点地震仪数据在周期短于5–10秒的频段表现出良好的噪声水平,数据质量完全满足科学研究的需求,具备高质量观测潜力。”

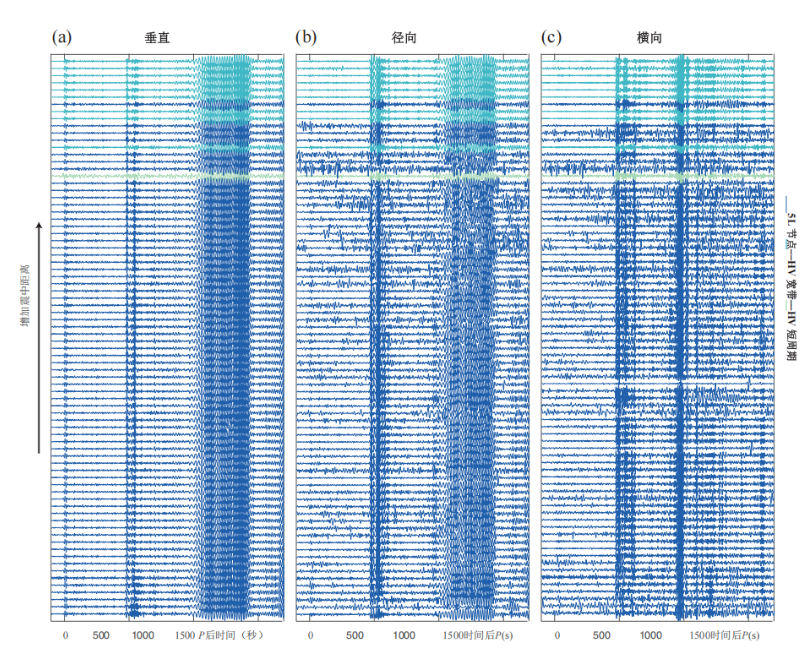

观测到的地震活动波形

通过对背景噪声的深入分析,研究人员发现了有趣的地理分布规律:1、靠近海岸的台站噪声明显偏高,反映了海洋波动对地震观测的持续影响;2、基拉韦厄山顶附近的台站受到持续火山震颤的影响,在1-5Hz频段噪声显著增强。

尽管本次部署仅持续三个月,但它捕捉到了火山活跃期的珍贵“快照”。本次项目采集到的数据集将为多个研究领域提供支持,通过地震层析成像,有望首次直接验证岩浆从帕哈拉深部向基拉韦厄和莫纳罗亚侧向输送的假说;清晰记录的P波和S波震相,为研究地震破裂过程提供了宝贵资料;持续记录的火山震颤和其他非地震信号,为了解火山活动机制提供了新视角。

在火山活动频繁的夏威夷,这样的监测工作不仅具有科学意义,更是防灾减灾的重要基础。随着分析的深入,人类对地球内部过程的认知必将迈上新的台阶。

本篇内容来源于网络,文章发表在Seismological Research Letters——《A Seismic Nodal Deployment to Understand Magmatic Structure in the Vicinity of the Pāhala Earthquake Swarm》

原文链接:https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/95/5/3082/644585/A-Seismic-Nodal-Deployment-to-Understand-Magmatic?redirectedFrom=PDF