2024年1月23日,中国天山南缘的乌什盆地发生M7.0地震,是该区域过去三十年中最大的地震事件。此次地震为主震-余震型,在主震发生7天后,一次M5.8强余震引发了显著的地表破裂。

地震发生后,科考团队与时间赛跑,在震区火速布下一个由180余台SmartSolo节点地震仪组成的密集台阵观测网络,成功记录下为期45天的珍贵余震数据。通过对近6万次余震的精准定位,科学家们首次清晰描绘出此次地震背后一个极其复杂的断层构造。

研究团队利用这套台网在1月22日至3月7日期间记录到的连续波形,结合机器学习算法与传统方法,构建了一个包含近6万次余震的高精度目录,定位误差在百米级。

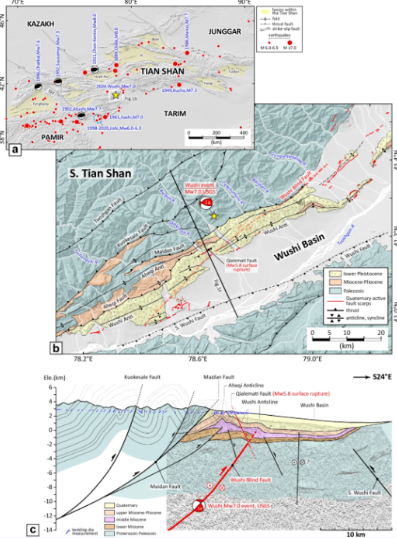

图 2024乌什地震的地震构造背景

数据显示,M7.0主震源于一条北西倾向、倾角约50度的盲逆冲断层。它深埋地下,其破裂并未到达地表,是一条总位移量不大、相对“年轻”的断层。令人惊讶的是,主断层上几乎“一片寂静”,而超过99%的余震都集中在主断层周围众多陡倾甚至直立的次级断层上。这些次级断层构成了一个复杂的地下破裂网络。

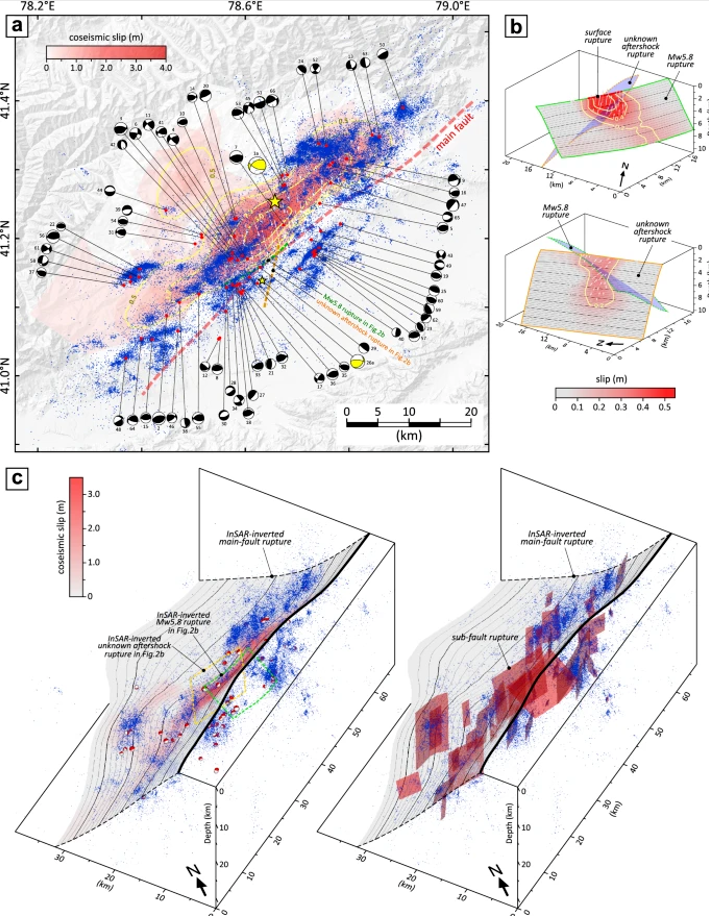

图 乌什地震活动的地图视图和3D视图,以及引发地震的断层几何结构

最引人注目的现象是:主震后第7天,一次M5.8强余震沿一条名为恰勒马特的次级断层发生,并冲破了地表,形成了长达2公里、落差1米的地表破裂。这说明,即使主震自身是“隐身”的,它也可能“唤醒”那些能直达地表的次级断裂,从而在震后数日甚至更久带来新的地表灾害。

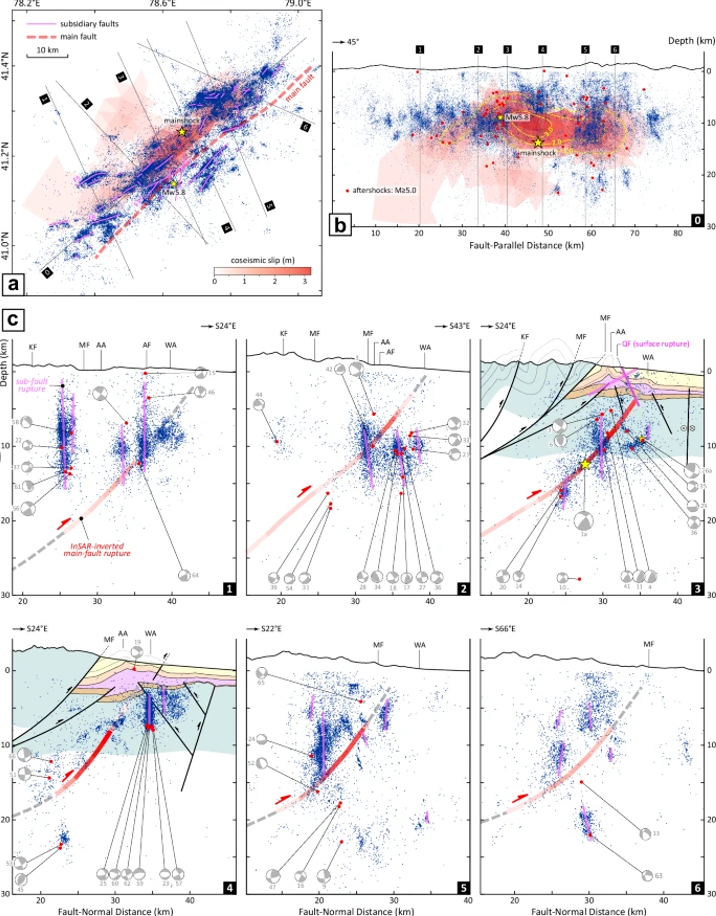

图 乌什地震活动的部分区域以及引发地震的主要-辅助断层几何结构

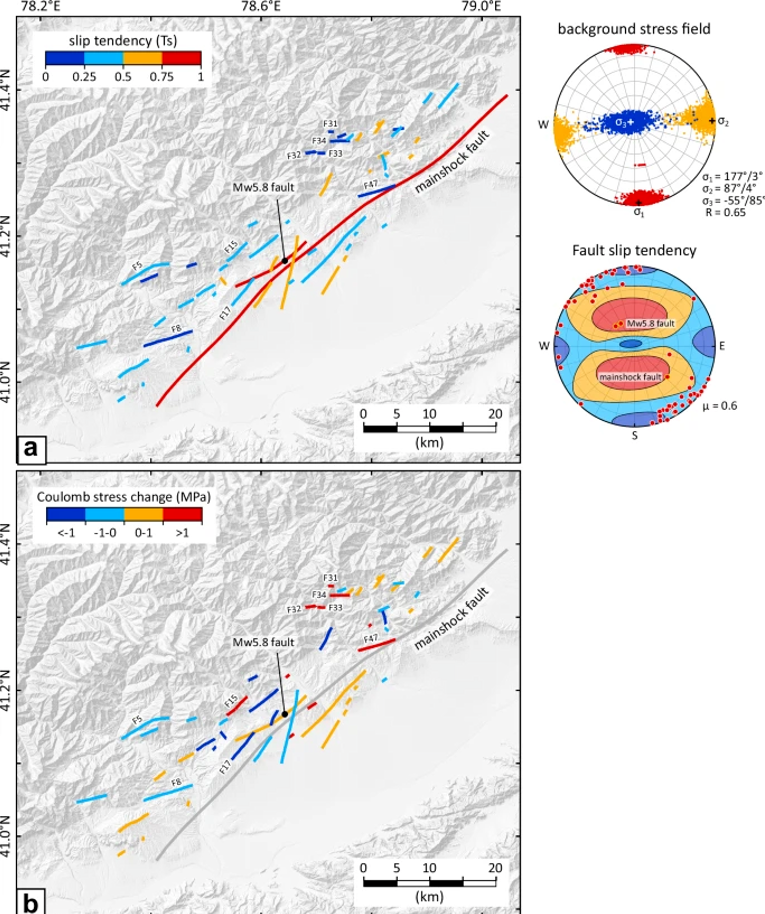

为什么地震破裂会如此复杂?研究发现,这与天山地区深厚的“地质遗传”有关。乌什地区的现代应力场是强烈的南北向挤压,按理说最易形成倾角约30度的逆断层。但本次地震的主、次级断层倾角都更陡。滑动趋势分析表明,这些断层的方位多数并非当前应力场下的最优选择。

究其根本,这个复杂的断层网络很可能是先存古老地质薄弱面“复活”的产物。天山在亿万年历史中历经多次构造运动,形成了大量不同方向的古老断裂。当前的地壳挤压力量,正是“借用”并激活了这些先存的薄弱带,从而形成了与经典理论不符的复杂破裂图案。

传统的单一断层模型不足以评估此类区域的危险。未来的地震危险性图需要考虑这种由先存构造控制的复杂断层网络。乌什地震警示我们,主震不破土不等于风险解除。那些能通往地表的次级断层在主震触发下,可能发生产生地表破裂的强余震,威胁基础设施安全。本次研究凸显了震后快速布设密集台网的巨大价值。它为我们理解大陆内部地震的复杂机制、改进地震预测模型提供了至关重要的数据基础。

图 乌什主-辅断裂带的滑移倾向以及主震引起的库仑应力变化

通过对180余台SmartSolo节点地震仪捕获的海量数据解码,科学家们揭示了2024年乌什M7.0地震并非一次简单的断层破裂,而是一次深部先存地质结构在现今应力场下被集体激活的复杂事件。这提醒我们,地球的“记忆”深刻影响着当下的行为,而先进的观测技术正是我们解读这份记忆、迈向更精准防灾减灾的关键。

本案例引用文献: Interlacing ruptures of the 2024 Wushi earthquake (Chinese Tian Shan) controlled by structural inheritance

原文链接:https://www.nature.com/articles/s43247-025-02855-4